不是叶绿体。第一个细胞怎么把可以产生能量的分子包住的?没有这些分子前不就是死物?

答主犯了一个错误:叶绿素乃至光合作用都不是原初生命获取能量的方式。修正这个错误后,题主在此一共提了两个问题:

叶绿素怎么进化来的?

原初生命以什么方式获得能量?

本回答只解决第一个问题

叶绿素的出现,用糊弄中学生的话来说,就是基因突变改变酶的结构,继而影响相关代谢产物的结果

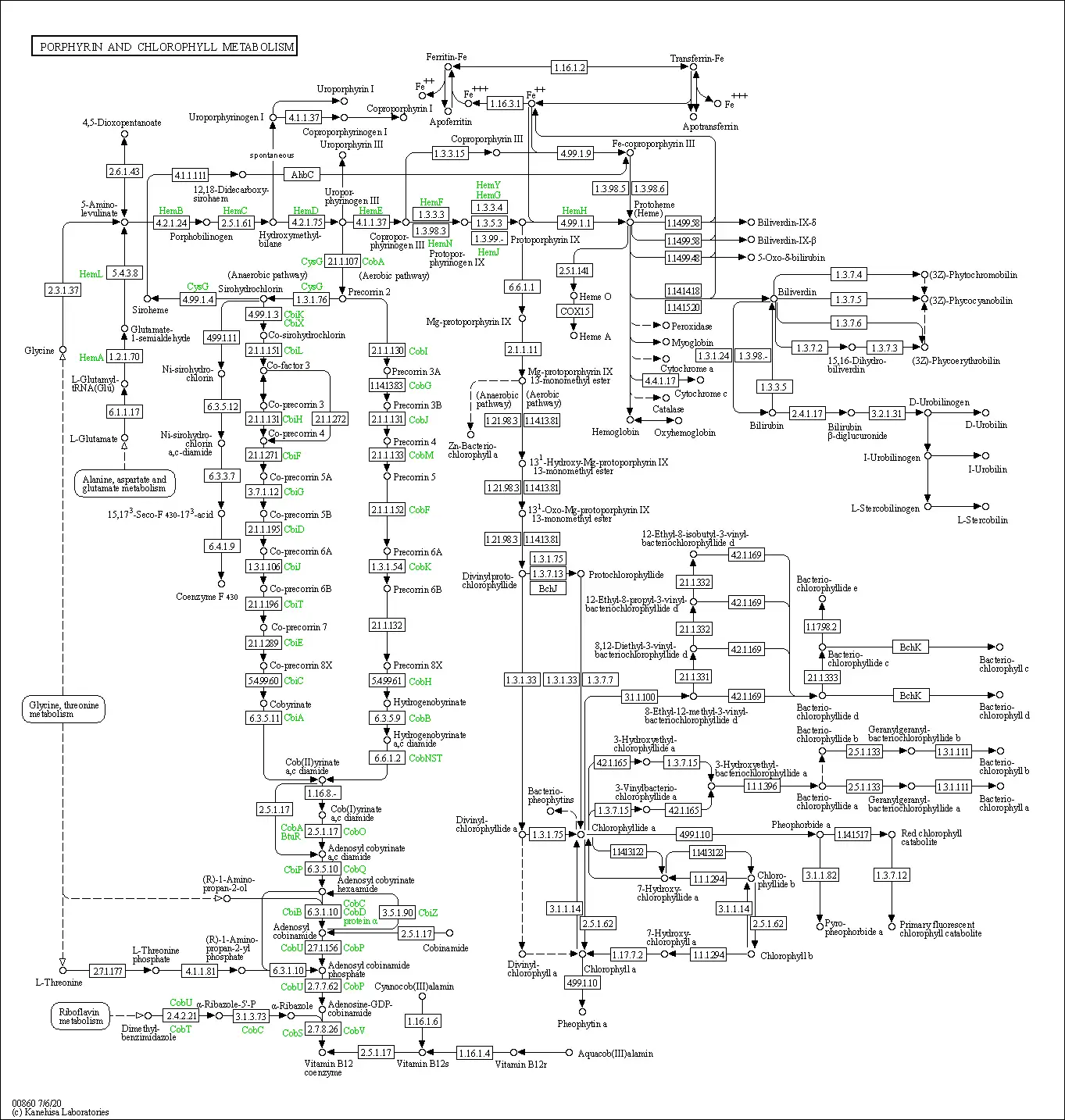

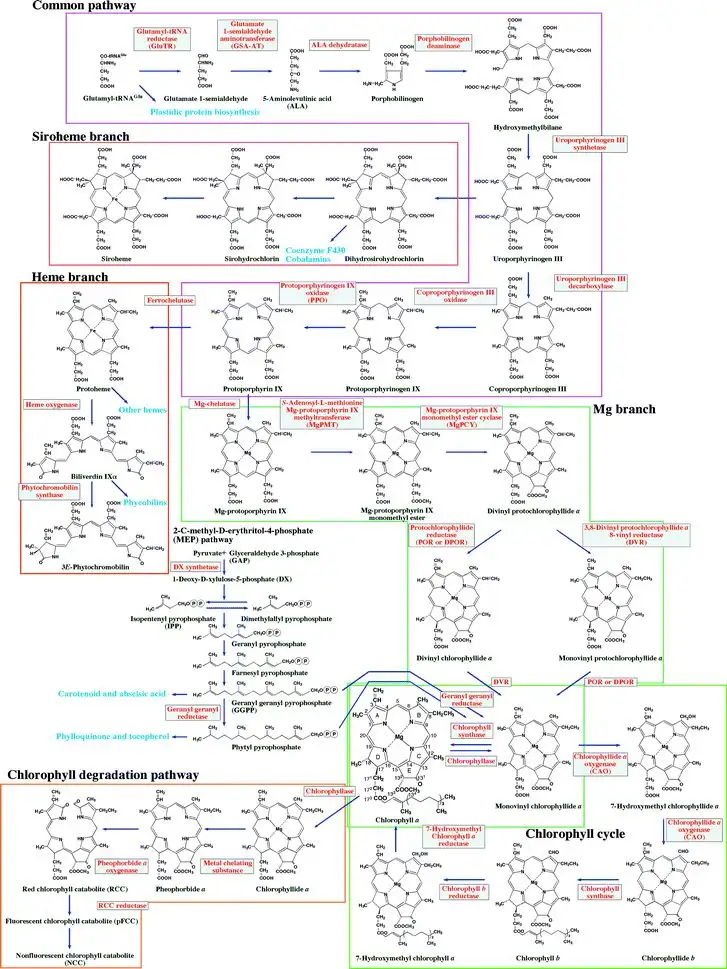

然而看看叶绿素(chlorophyll)的合成路径:

wdnmd你告诉我这个代谢路径能一次性从无到有突变出来?

这样长的反应链不可能一蹴而就,肯定是较短的反应链延长,或几个反应链拼起来的结果。

而那这也就意味着,叶绿素合成的部分路径曾经或仍然通向其他起到生理功能的产物

所以说,要解决叶绿素演化的问题,就是要找到这些原始的代谢路径,理清它们的初始功能,再分析它们为什么会延长或者凑在一起。这也是学界对代谢路径演化的一般研究方法

p.s.这种长反应链也说明,光合作用出现时生命已经发展出大量的性状,所以它更不可能是原初生命获得能量的方式了

1.起点

如果你听说过RNA世界假说就会明白,演化的起点不一定是代谢的起点,而更可能是这条路径上某种中间产物。具体到叶绿素的合成,这一发端最有竞争力的候选者属于卟啉

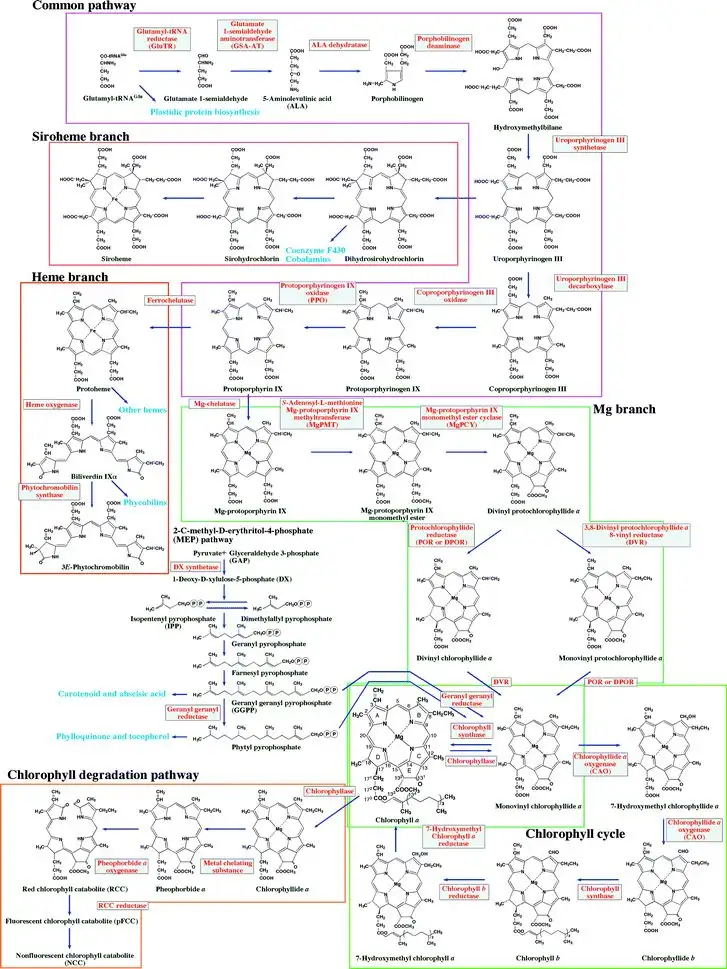

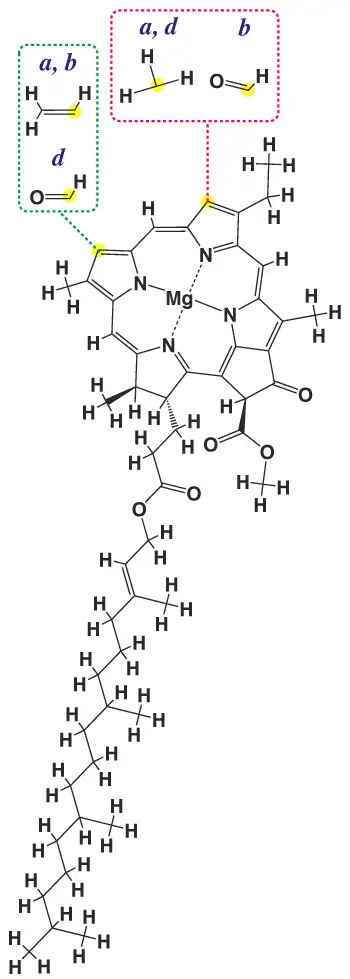

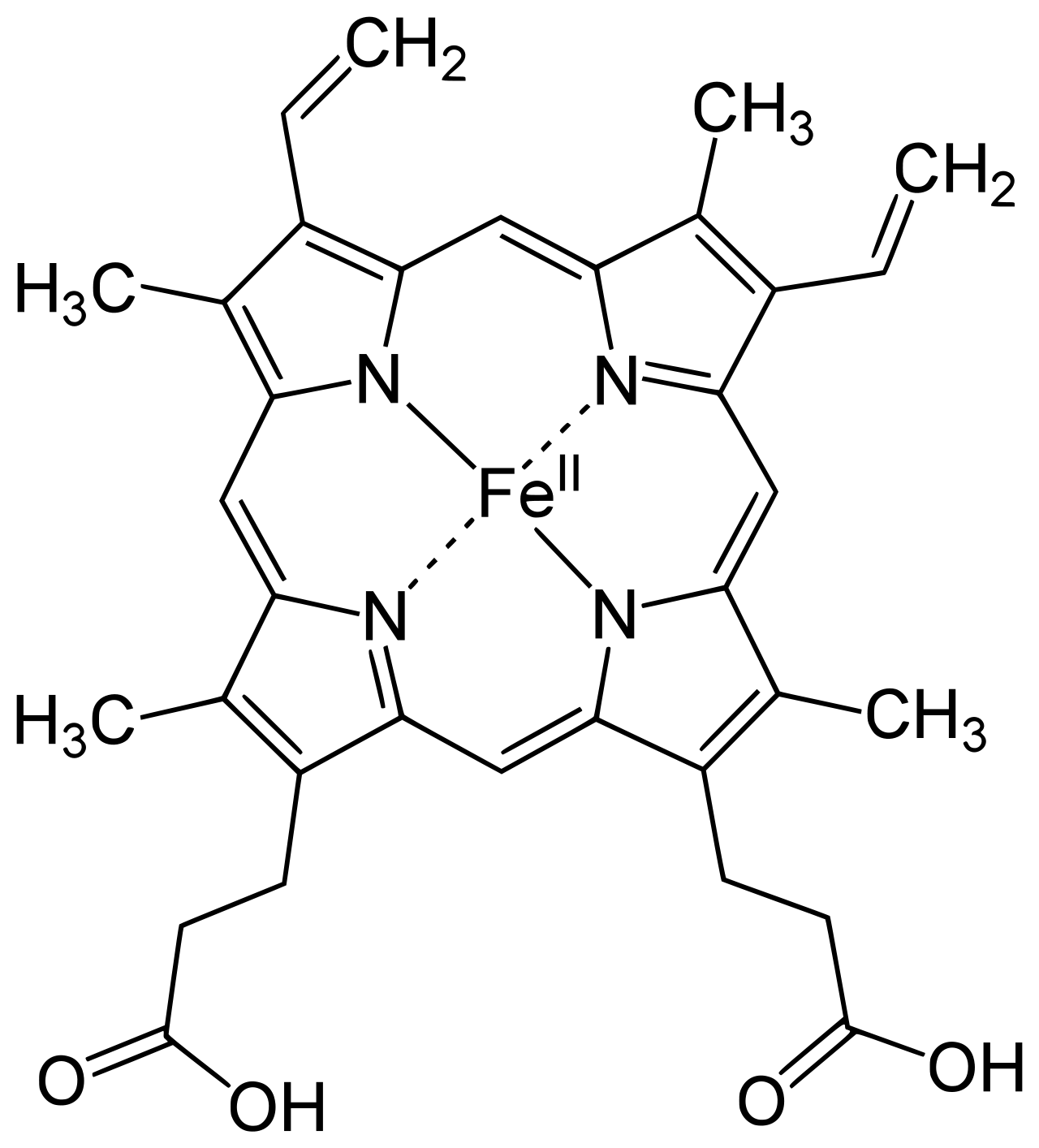

回想一下高中生物课本,无机盐一章里,叶绿素和亚铁血红素一同出现,两者的金属部分都固定在一个杂环化合物的中心,叶绿素是二氢卟吩,血红素则是卟啉,但是这两个环高度相似,让人怀疑它们可能在生化反应中有些渊源。而研究也证明了,血红素与叶绿素的早期代谢阶段几乎别无二致,这暗示叶绿素合成路径的前身可能被用于合成其他卟啉衍生物

能利用卟啉对早期生物有很大益处:卟啉能与一些难溶于水的金属形成络合物,增大其溶解度,因而能利用卟啉的细胞富集金属用于生理活动的能力强于不能利用的细胞;同时卟啉能通过大π键吸收短波光,在紫外线照射的远古地球上可作为重要的防辐射装置与潜在的能量来源

但单讨论卟啉对生物的重要性还不够:生物不可能知道哪种物质好用,而专门为其生成一条合成与利用路线。卟啉还有一个好处,那就是它是“可获得的”

模拟早期地球环境的米勒实验及紫外放射实验都生成了尿卟啉及其类似物,地质记录也观察到卟啉的痕迹,这意味着当时的生物可能有现成的卟啉可以利用。于此,整套代谢路径的第一步就不再是空中楼阁:由于现成卟啉的存在,突变出的利用卟啉的代谢路径就有了意义,同时,将其他物质转化为卟啉的能力能使其拥有比同类含量更高的卟啉。

根据以上推导,这条代谢路径在演化顺序上可能是以卟啉为起点向两端延长,就像把一根线从中间往两头烧;而卟啉乃至光合色素最初的用途,则可能是在辐射环境下保护蛋白质和遗传物质

于此,我们摸到了叶绿素代谢在演化上可能的起点

2.择优

由于卟啉在当时有地质化学来源,整条路径中合成卟啉的部分就不再是那么重要了,下文将只讨论这之后的代谢步骤

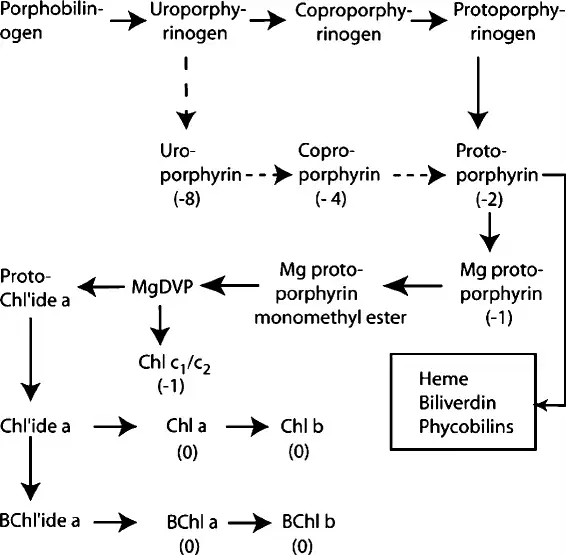

虽然都叫卟啉,实际上还是有个三六九等,卟啉由卟啉原氧化而成,然而我们在现代的叶绿素合成途径中观察到,最初合成的尿卟啉原先是转化成了粪卟啉原,又再转化为原卟啉原,这才氧化为原卟啉。

对此的猜想是,最初的代谢可能直接使用尿卟啉制作叶绿素,而卟啉的种类会影响叶绿素的性能(光吸收范围及效率、稳定性、氧化还原能力等),由此形成的选择压力使那些改装尿卟啉原,获得更优良叶绿素的生物获得生存优势。代谢路径上的三种卟啉原就是这一生存竞争留下的痕迹

(叶绿素要附着在类囊体薄膜上,而对于膜上的系统,越小的电荷量越受青睐)

3.螯合,从零到一

不管是曾经的尿卟啉还是现在的原卟啉,只要螯合了一个镁原子,它就能起到光合色素的作用。学界公认的第一个光合色素是镁-原卟啉甲酯(Mg-protoporphyrin monomethyl ester),而上述卟啉与镁的螯合物与其具有相似的吸收光谱,这暗示它可以作为光合色素的前身直接参与光反应

好消息是,这个反应并不需要对应的酶,在镁元素浓度高的地域(比如黏土附近)就可以自发进行。叶绿素代谢中的第一个色素就此诞生。到这里你可能已经发现,假说中光合色素最初的合成途径短到只有一步,而作为原料的卟啉与镁皆来自于环境之中,不需要任何酶催化也能自发进行,可以说,最初的色素是地球“送”给生命的

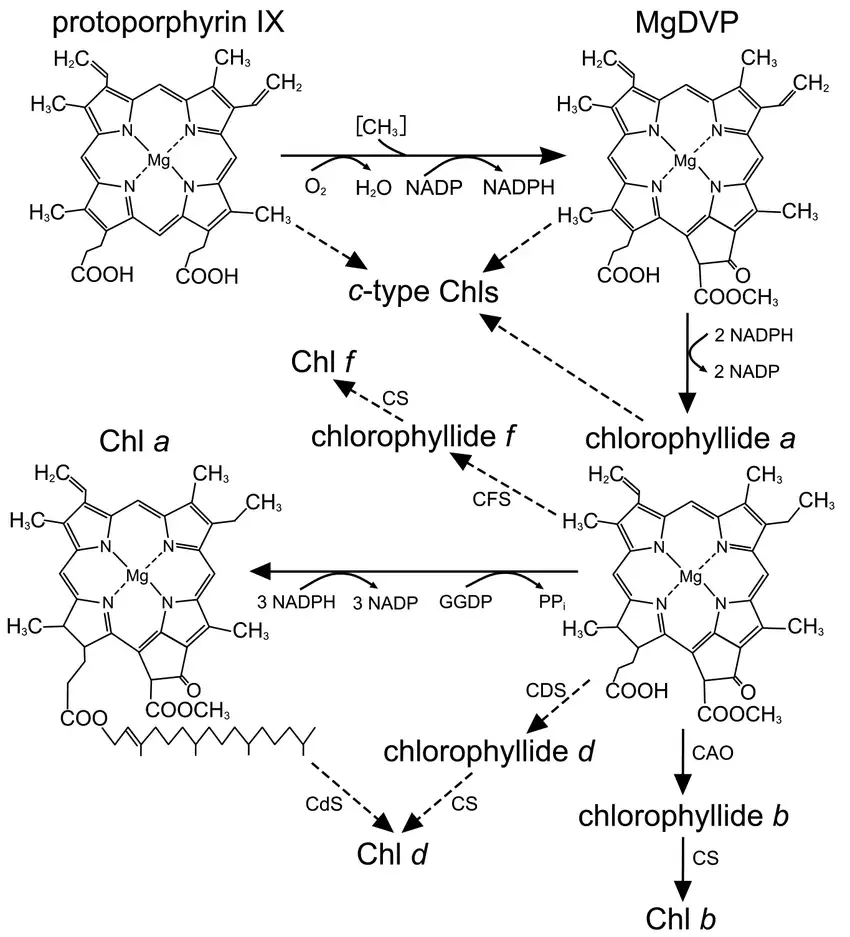

从无到有的飞跃之后,剩下的就只是自然选择对产物的筛选与推动。关于Mg-DVP之后的叶绿素循环,学界至今仍然对叶绿素a、b、d出现的先后顺序争论不休(有观点认为b、d上的酰基可能暗示了它们出现在大氧化事件之后),但我估计这已经不是题主关心的问题啦

https://www.zhihu.com/question/418037265/answer/1449271240

叶绿素怎么进化而来的?

这个问题也要分一下,因为至少有两种叶绿素:细菌叶绿素和高等植物里的叶绿素。

高等植物的叶绿素显然是细菌叶绿素进化而来的(包括基因突变等)

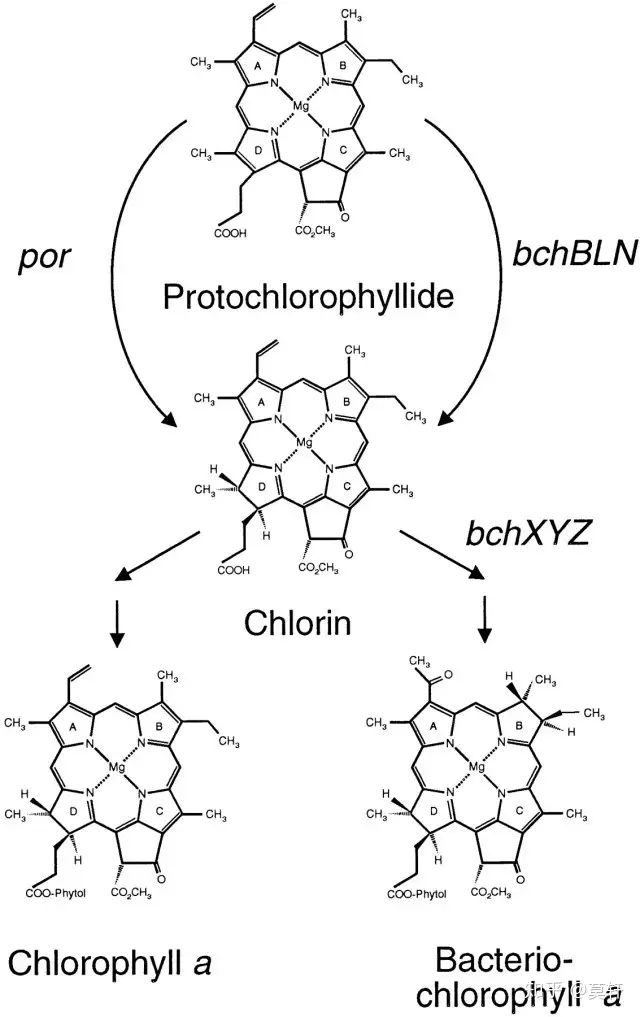

这一点我们很方便地找到进化上的证据。比如两者的叶绿素分子(负责光合作用的主要分子之一,结合光子)不太多,而且合成步骤几乎一样,除了Protochlorophyllide到Chlorin这一步。

por和bchXYZ的主要区别是,bchXYZ对氧非常敏感,而por对光非常敏感。一个合理的假设就是,地球上的开始出现的富氧环境使得bchXYZ,容易受到损伤,落伍了。同时,基因突变和光的定向筛选使得光敏感的por蛋白出现。(*注:por有三种,porA,porB,porC,对光的敏感度不一样),这点也是各位研究光合作用大佬的观点[1]。

那么,比叶绿素更早的细菌叶绿素怎么进化来的?我想这也是题主最想知道的。

顺着上文的思路,我们来稍微补一下地球化学历史。

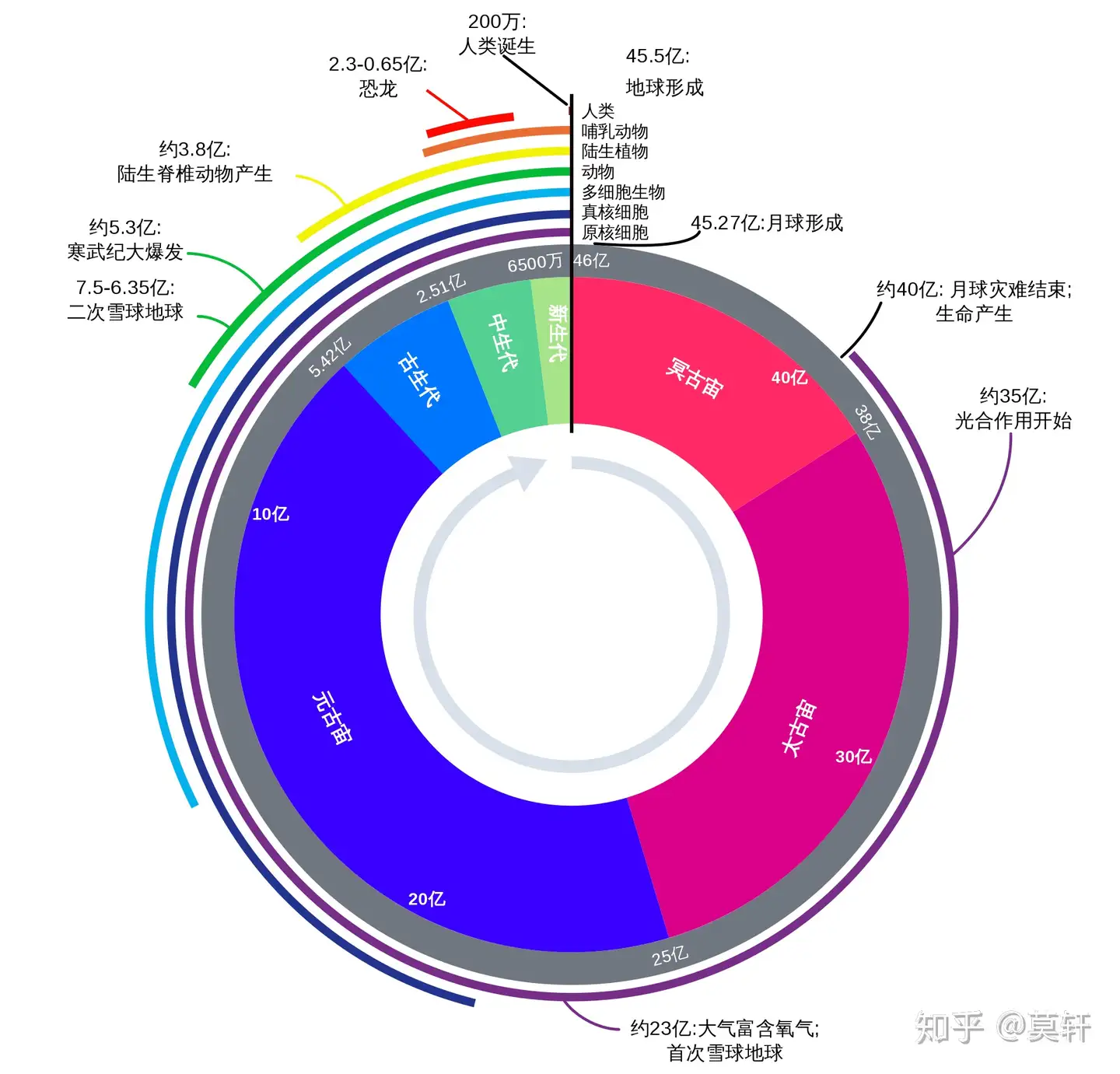

地球大约46-50亿岁,原始生命诞生约40亿年原始生命产生,约35亿年光合作用开始。

既然光合作用开始,那么负责吸收光子的叶绿素分子似乎也应该在这个时候登场。我们似乎应该去这个时期寻找答案,但问题是35亿年前出了什么事情,光合作用怎么就一下子开始了?

普遍认为,这个时期原始生命将原始汤(前40-35亿年)中的丰富有机物消耗殆尽,生命开始出现第一轮危机,一些生命进化出利用光的能力,进行自养,而氧气作为副产品产生了。正是这个改变,导致了10亿年后一个重大事件的发生,大氧化事件。彼时,氧气在大气中的含量逐渐攀升至不可忽略的浓度。大氧化之后,依靠太阳能生活的细胞开始出现。

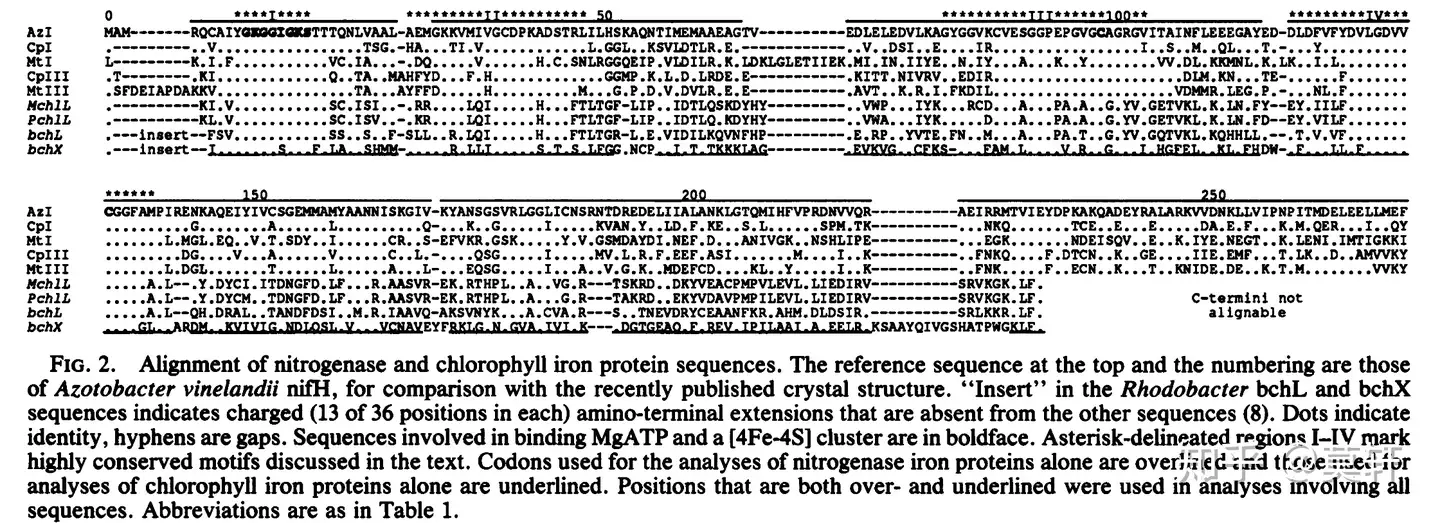

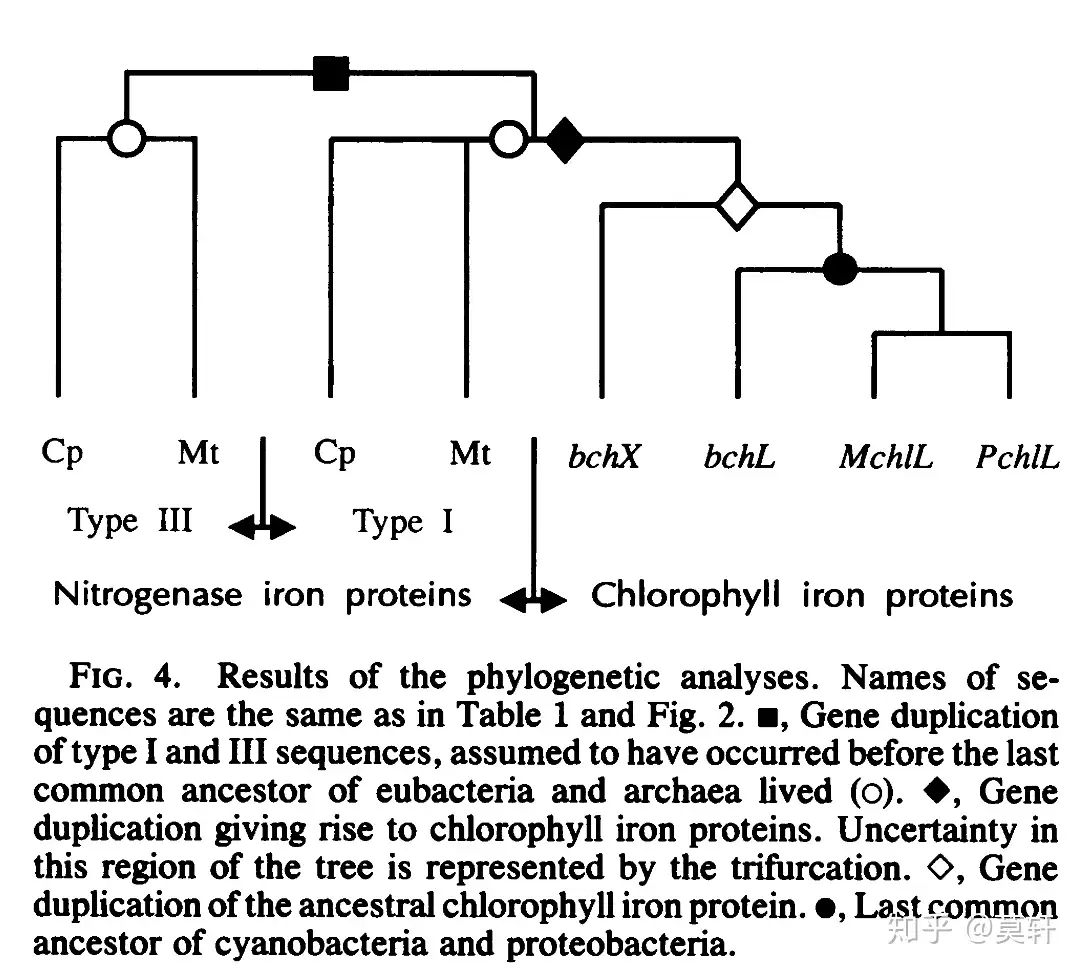

光合作用的产生自然离不开叶绿素,上文提到细菌的叶绿素分子是由bchXYZ合成。比较有意思的是,bchXYZ竟然和现存的Type I型固氮酶nifH, nifK, 和nifD氨基酸序列相似[2]。

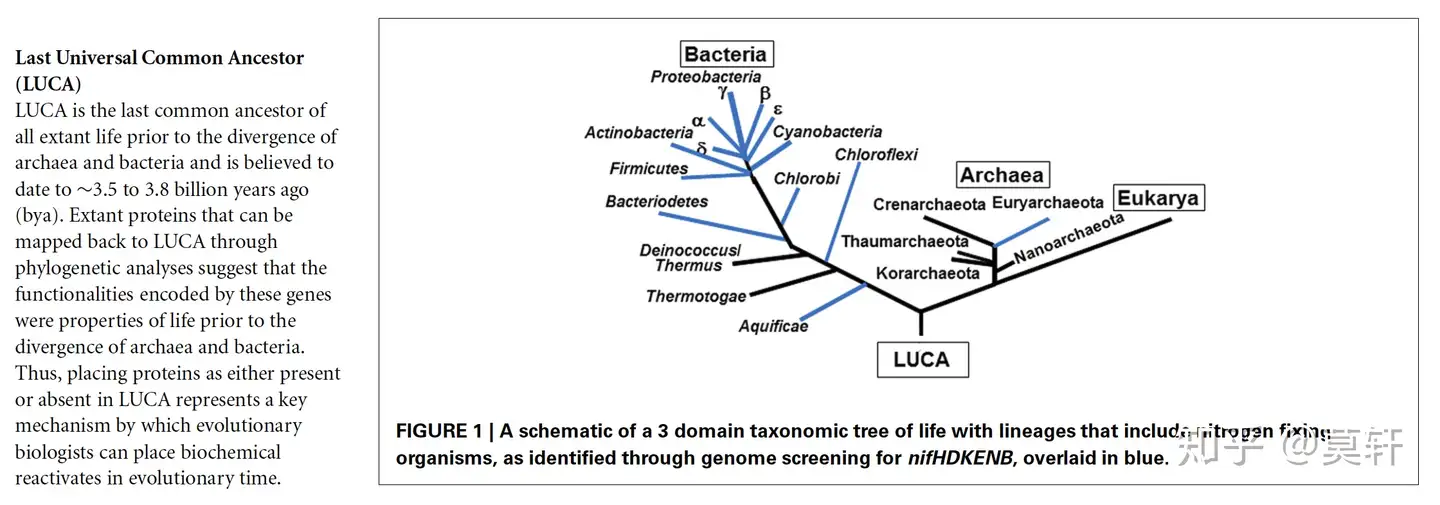

另外,bchXYZ和Type I型固氮酶的另个一个相似性就是氧敏感性。总之,这些证据都表明,bchXYZ是由固氮菌的固氮酶演化而来的。而始祖细胞第一批演化出来的就包含固氮菌和其他早期固氮生命[3]。

LUCA(Last Universal Common Ancestor)是普遍意义上认为的目前地球上所有生物的祖先,始祖细胞。

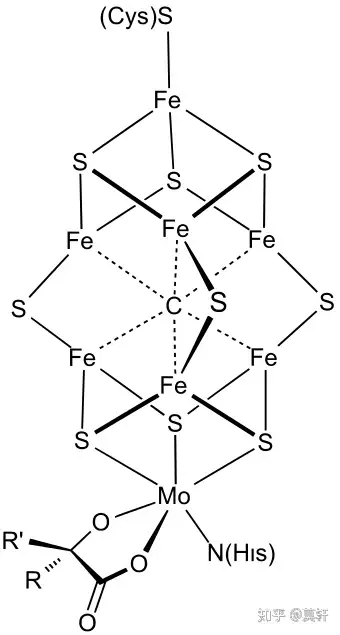

固氮酶将空气中的氮气转化成氨。固氮酶是一个非常有意思的酶,简单地说它有两部分构成,一个是蛋白部分,另一个是辅酶部分,单独任何一个部分都不表现出催化能力。以nifH为例,nifH有一个铁钼硫基辅酶结构。nifH和铁钼硫基辅酶结合以后,才能催化氮气分子形成氨。

单独把FeMoS辅酶放出来,是因为,在地球早期的生命汤中,这个结构似乎是可以通过自然界的化学作用偶然地自发形成的。很有可能,在它形成之后结合不同的游离氨基酸(比如半胱氨酸或丝氨酸等)逐渐形成催化氮气分子的能力,进而加速了原始生命的诞生。虽然如此,在最初的十亿多年间,地球还是处在原始汤的状态。

这里假设性解释了负责细菌叶绿素分子合成酶的形成机制。

那么,总结一下就是:

原始汤中简单辅酶结构的形成—>逐渐形成简单的催化结构—>原始生命—>固氮菌——>光合作用细菌——>高等植物

相应地,作为酶的产物叶绿素就在这个复杂的过程中诞生。

第一个细胞(LUCA)如何能把产生的能量分子包住呢?

没有这些分子前不就是死物?

这两个问题,第一个通过化学键束缚。

譬如,叶绿素分子能够吸收一个光子,但这时候它仍然是叶绿素分子,只不过是能量比较高的叶绿素分子。在吸收光子之后,光子的能量被转化成了叶绿素分子中电子的势能。高能电子在释放之后,叶绿素就趋于稳定。同理,在LUCA中应该也有类似的能量约束机制,比如Fe-S-Mo基等。

当然,LUCA的能量产生,肯定跟叶绿素和光合作用无关。

另外,高能能量分子存续时间并不久,都处在即产即消的平衡态。

没有这些分子前不就是死物?

什么是死,什么是活?

虽然原始汤中没有任何生命,但也旺盛地进行着随机或偶尔有序的化学反应,我觉得这也算生机。

一个原子核周围不断旋转的电子云,我们也可以认为是活的。因为,一个细胞放大以后,你看到的正是那些原子们(当然这有些诡辩),但正是这样诺大的集合才有了生命。

当然,你也可以认为LUCA之前都是死物,而LUCA之后才有了活物。

当然,看完我辛苦码完字的文章,动动手指点赞三连,大家都是活着的好胖友~

参考

- ^Evolution of Chlorophyll Biosynthesis—The Challenge to Survive Photooxidation https://www.cell.com/fulltext/S0092-8674(00)80144-0

- ^Early evolution of photosynthesis: clues from nitrogenase and chlorophyll iron proteins https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8346226/

- ^New insights into the evolutionary history of biological nitrogen fixation https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3733012/#B54

原始生命的起源一般认为来源于古老的海底火山口。在这种环境下能量来源也并非阳光而是火山口喷发出的硫化物之类的化合物。所以叶绿素在这种环境下并不是非常必要的,但却是生物征服地表生物层的重要一环。

要知道原始大气条件下并没有氧气,这导致到地表的太阳光的紫外线辐射爆表。在这种条件下生命想在地球表层生存是不可能的。当时条件下的叶绿素类似物可能的主要功能就是来处理这过量的高能辐射,从而使可以产生这些物质的生物能在这种极端的生态位存活,也就是说最初的进化选择压力是防晒,之后在这基础上再发展出光合成,利用光能合成还原有机物而不是完全放弃吸收的能量。

具体到叶绿素,虽然叶绿素A(chlorophyll a) 作为量最大,最重要,分布最广的光合成色素,但起源问题上有不同的声音。这部分建议还是去看看Annual Review of Plant Biology 上的文献吧,有最新对于光合作用进化学领域的综述。都是领域大牛写的,具有权威性。

即使是现代的光合成植物,藻类,细菌等吸收的光能更多的也被耗散掉而非进行光合成。似乎对于这些光反生物而言,对于光的无害化处理的优先度还是高于用于化学合成的。